Sara Benaglia + Mauro Zanchi: L’arte il geroglifico della potenza (2020) è un’opera nata dalla riappropriazione del tempo dedicato a un lavoro retribuito che potrebbe essere liberato o negato. Come è nato questo progetto? Che influenza ha e ha avuto il pensiero di Antonio Negri su di te?

Claudia Petraroli: Mi occupavo di post-produzione fotografica per alcuni marchi di abbigliamento di lusso. Un giorno un collega manda indietro una fotografia, accompagnata da un commento scritto a grandi lettere rosse: “Vendiamo sogni”. Non era abbastanza conforme allo standard di pulizia richiesto. Avere coscienza di qualcosa non sempre ci permette di evitare costumi contraddittori. Sappiamo che le immagini che ci circondano non corrispondo a verità, eppure non smettiamo di credere in esse. Allo stesso modo, pur sostenendo certe posizioni etiche e politiche ero al soldo di un capitalismo che produceva beni per ricchi. Se non riuscivo a sciogliere la contraddizione, potevo accelerarla. Ho iniziato ad archiviare ogni giorno il materiale digitale dalle fotografie che ritoccavo, sottraendolo di nascosto perché, paradossalmente, anche se si trattava di macchie senza traccia alcuna del referente, infrangevo il diritto di proprietà che avevo sottoscritto. In quel momento non mi riappropriavo certo dei mezzi di produzione, ma del tempo della mia produttività, ancora senza uno scopo preciso. Qualche tempo dopo, è stato l’incontro con Arte e Moltitudo (1989) a guidarmi nel processo creativo. Al tramonto degli anni ‘80 Toni Negri si interrogava sul diritto all’esistenza dell’arte in un mondo che aveva tramutato in merce tutto quanto fosse pensabile, compresa l’arte. In una delle lettere raccolte nel volume, indirizzata all’amico Massimo (Cacciari), Negri contrapponeva alla posizione del filosofo, che individuava l’essenza del bello in una dimensione misteriosa, trascendente ed eccezionale, la natura tutta materialistica dell’eccedenza dell’essere. Essa sgorga dal lavoro, è un fatto creativo, scriveva. Ma quale lavoro? Quello liberato dall’asservimento, dallo sfruttamento e dall’alienazione dal padrone, che si tramuta così in un linguaggio in grado di reinventare il mondo. È nel lavoro artistico liberato dal comando che risiede questa straordinaria capacità dell’uomo e della donna di produrre eccedenza dell’essere, cioè il bello. Un atto potente in grado di attraversare la storia, che sebbene singolare è diretto alla moltitudo, alla collettività, e ha senso solo se inserito in un progetto comune. Il titolo dell’opera, più tardi divenuta una serie, è citazione e omaggio a questa teoria estetica, a mio avviso estremamente attuale anche dopo più di trent’anni, soprattutto per i tempi che stiamo attraversando. “Il bello non è l’atto di immaginare, ma un’immaginazione che diventa azione”: e l’immaginazione non è forse lavoro immateriale? O ancora affettivo, come aggiunge lo stesso Negri.

Penso alle immagini che compongono la serie non come a fotografie, ma piuttosto a dei quadri modernisti, o dei graffiti – volontari e assieme involontari – prelevati dal paesaggio delle città postmoderne. Non solo perché diventano segni di un alfabeto astratto, ma poiché ritornano alla piattezza della superficie pittorica: superficie dell’opera che non vuole significare nient’altro che se stessa, in cui però il medium è anche un pezzo di realtà (le campionature digitali delle fotografie), come avveniva nei collage cubisti. Se “il reale non esiste più, o meglio, non esiste se non come costruzione, ma come prodotto fabbricato “ – o in questo caso come immagine fabbricata – l’opera si farà con quegli stessi pezzi di realtà.

SB+MZ: Santuario (2020) è la trasposizione di un consiglio shopping in una finestra-browser in ceramica. Perché hai scelto di fissare questo movimento in una forma estetica? Che cosa determina la moltiplicazione dello stesso modello?

CP: La pubblicità di questo oggetto si riproponeva con insistenza come un sogno ricorrente, seguendo una logica algoritmica a me oscura. Il reggiseno siliconico autoreggente, sul classico fondo neutro del negozio virtuale, diventava una forma astratta, archetipica. L’appartenenza dell’accessorio a una parte del corpo molto connotata produceva una fascinazione simbolica in cui il seno poteva significare, allo stesso tempo, fonte di vita, corpo sessualizzato, ma anche luogo di malattia. Mi interessava che rimanesse una forma aperta su una serie di significati ugualmente validi, e che simbolicamente potessi sottrarlo al flusso delle merci e al suo compito normativo, mutandolo in un utensile antico dalla funzione sconosciuta, una parola arcaica di cui si è perso il significato. I trenta pezzi in ceramica smaltata di cui è composta l’installazione derivano dalla tiratura che è consigliabile trarre da uno stesso calco, e in un certo senso il limite tecnico diventa medium stesso dell’opera. Quando ho formalizzato Santuario pensavo all’espressione cloning terror coniata da W. J. T. Mitchell: il terrore del clonare, la paura dell’identico. La moltiplicazione del modulo diventa però anche motivo decorativo. La frontalità del display in scaffalature orizzontali impone un punto di vista centrale, obbligato. Mi piace pensare al contrasto tra i tanti di livelli di lettura dell’opera e la sua presenza quasi silenziosa e ordinata.

SB+MZ: Come hai formalizzato Les bijoux indiscrets (2020, in corso)? Pensiamo in particolare a Siete pazzo a impensierirvi per il chiacchiericcio di un gioiello.

CP: Si tratta di immagini collaterali che accompagnano la ricerca scultorea sugli accessori di bellezza, di cui Santuario è il primo capitolo. Credo che non sarebbero mai nate se non mi fossi trovata chiusa in casa durante il primo lockdown. Passavo molto tempo su internet tra negozi online. La qualità scadente degli oggetti poteva competere solo con la bassa qualità delle fotografie esplicative. Creme viso a base di lumaca, balsami tigre, sex toys, attrezzi da palestra, riempitivi per glutei e cosce, fasce addominali contenitive, biancheria intima sexy, maschere antirughe elettroniche, accessori BDSM. Ho iniziato a rifotografare a schermo le immagini, per esasperarne la trama di pixel in post-produzione, e componendo collage digitali. Gioielli indiscreti di Diderot è l’espediente narrativo che lega assieme le opere fotografiche, che prendono il nome da brani del testo o dai nomi delle suddite che il sovrano Mangogul importuna con il suo anello magico. Non c’è una corrispondenza precisa tra romanzo e immagini: ad esempio Siete pazzo a impensierirvi per il chiacchiericcio di un gioiello, in cui vediamo una mano aperta circondata da forme circolari che somigliano a dei giochi di luce, mi riportava all’immagine del saggio Cucufa che fruga nella tasca della sua veste e, tra “chicchi benedetti, piccole pagode di piombo, confetti ammuffiti”, estrae l’anello d’argento per porgerlo al re. Il gioiello ha il potere di far confessare alle donne i propri segreti sessuali, attraverso una voce che proviene dalle loro vagine. L’attribuzione di un potere magico a un oggetto inanimato allora non appartiene esclusivamente alla fiction o alle credenze primitive, ma è parte integrante delle nostre vite. Nei Bijoux Indiscrets inseguo la dimensione trascendente e dionisiaca che abita le merci che desideriamo, più di semplici cose, ma desideri, simboli, idee, “reazioni chimiche e condizioni dell’anima”.

SB+MZ: Un tuo lavoro ha per titolo la seguente domanda: la femminilità è una secrezione delle ovaie o sta congelata sullo sfondo di un cielo platonico? (2020). Parafrasando l’autrice de Il secondo sesso ti chiediamo che ruolo materiale ha avuto l’utero in quanto macchina di riproduzione nell’inferiorizzazione della donna? Ed il campo dell’estetica non è forse informato da quell’idealità (di cui la filosofia di Platone è un esempio) da cui tutto ciò che non è maschile viene escluso?

CP: Rispondo con un’altra domanda: “Che cosa facevano le donne mentre gli uomini producevano capolavori?”. Se lo chiedeva Shulamith Firestone nel 1977 ne La dialettica dei sessi. Aveva 25 anni, e dedicò il libro aSimone de Beauvoir. Firestone scriveva che le donne non potevano produrre cultura “poiché si stavano occupando dell’amore”. Come negare che la funzione biologica riproduttiva, la fertilità e la cura dei figli sia stata, ed è ancora, il centro dell’oppressione della donna? Eppure, da sola, non basta a spiegare il dominio maschile, che si inscrive nei corpi attraverso processi inconsci e disposizioni che si dispiegano nel mondo fisico, arrivando a informare ogni livello della realtà. Devo molto al concetto di violenza simbolica di Bourdieau.

Femminile è un attributo usato più spesso come dispregiativo. Cosa caratterizza un’opera d’arte ritenuta femminile? Il coinvolgimento della sfera emotiva, l’introspezione? La delicatezza nell’uso del medium? La produzione estetica non è un mero contenitore diaristico: l’opera d’arte nasce dalla padronanza di un linguaggio formale all’interno di un contesto storico, culturale e sociale, dopo anni di studio e pratica, laddove invece la supposta femminilità si intende quasi come una caratteristica sovrastorica. Insomma, c’è molta confusione.

SB+MZ:Che rapporto hai con la storia della fotografia? Ti turba il fatto che i suoi diktat siano stati scritti per lo più da maschi bianchi eterosessuali? Alla luce di questa osservazione potremmo considerare la fotografia una disciplina compromessa o il femminismo ha il potenziale per cambiarla?

CP: Mi viene in mente Tomaso Binga, che in una performance epistolare negli anni Settanta scriveva “Mia cara amica, la cultura è una sopraffazione”. Più che concentrarmi sulle singole discipline, io parto dal presupposto che ogni cultura è uno strumento di dominazione, che ogni relazione pedagogica è informata da violenza simbolica. Avere coscienza di questo significa tenere a mente che tutto è costruito, e in quanto tale può essere messo in discussione. E che quindi dipende da noi. Ripensare un passato che ormai suona anacronistico non significa soccombere alla “dittatura del politicamente corretto”, ma fare i conti con il bias per cui la tradizione sia qualcosa di immobile e fuori discussione, e che quello che viviamo sia il migliore dei mondi possibile. É evidente che parlare di inclusione dei soggetti eternamente esclusi senza pensare a un cambio di paradigmi, sarebbe come uscire dalla porta per rientrare dalla finestra. Andare a scavare nelle cause di questa assenza significa interrogarsi sulla natura della cultura che ci ha informati, fare i conti con se stessi. Per ripartire da lì. Mi sono trovata a tenere un corso di storia dell’arte a ragazzi liceali, vivendo un autentico disagio, che non credo i miei insegnanti di allora abbiano mai provato. La storia dell’arte è fatta da uomini, scritta da uomini, e a un certo punto è solo occidentale. Il problema più grande sorge quando lo devi raccontare, perché se venti anni fa era normale, oggi per fortuna non lo è più. Però io non ho pensato di prescindere da autori come Argan o Berenson, Hauser, Dorfles o Barilli. Da lì sono andata avanti, ma con strumenti che fino a qualche anno fa non avrei mai avuto e che sicuramente ho mutuato dallo xenofemminismo. Io credo che si tratti di una questione aperta che va affrontata sul campo, attraverso l’educazione, la verifica, il dialogo, e sì, anche il conflitto. Realizzare che ogni cultura è stata eretta sul dominio e si esercita attraverso la violenza simbolica, come diceva Bourdieu, non significa rinunciare alla posta in gioco, ma cercare i mezzi per smascherarla e arginarla.

SB+MZ:In che modo realismo speculativo, teoria queer e antropologia influenzano, o informano, la tua ricerca?

CP: Sicuramente nel senso di un superamento dell’antropocentrismo. Sono delle prospettive che mi aiutano a collocarmi nel mondo e da cui posso osservare i fenomeni in cui inciampo. Ho il vantaggio, da artista, di sentirmi più libera. Per un periodo ho pensato di impegnarmi nella ricerca accademica, ma ho capito che stavo cercando di aderire a un modello di eccellenza a cui non ero in grado di uniformarmi.

Ho grande stima delle artiste che lavorano su entrambi i fronti, ma per me uno escluderebbe l’altro. Parto sempre da un dato reale che mi colpisce per i motivi più diversi, e ho un processo di metabolizzazione e riflessione abbastanza lunghi. Il pensiero su quello che faccio arriva dopo, da sostegno e verifica, ma non credo all’arte che si propone di illustrare delle teorie, o per lo meno mi annoia molto.

SB+MZ:Che ruolo ha la tecnologia 3D in La pregunta de sus ojos (2017)? Perché hai deciso di stampare su tessuto?

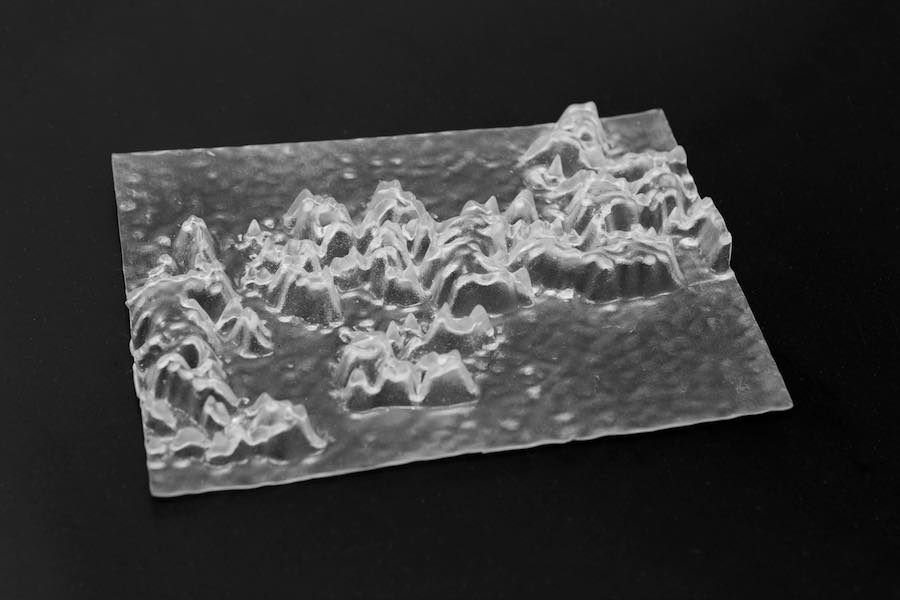

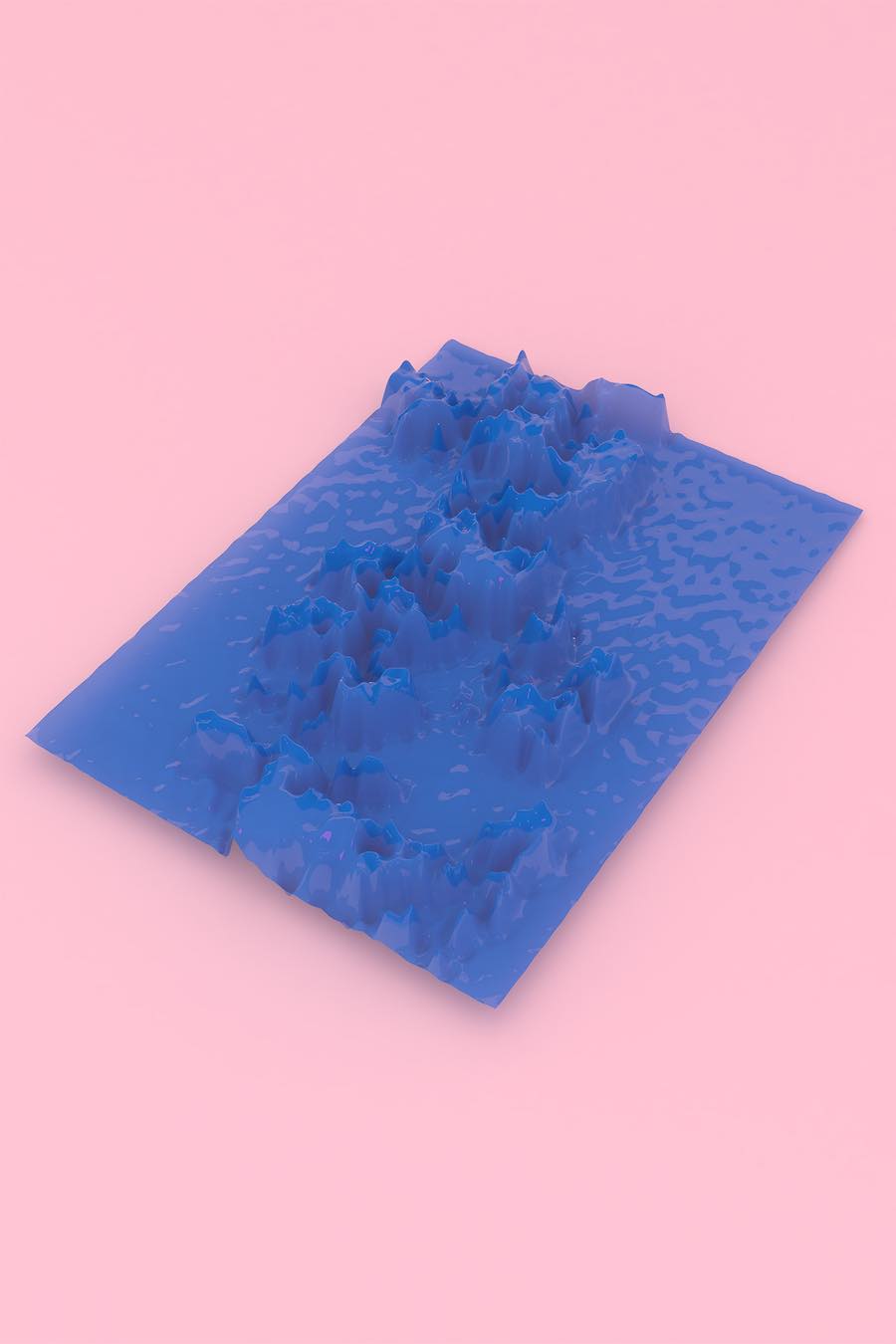

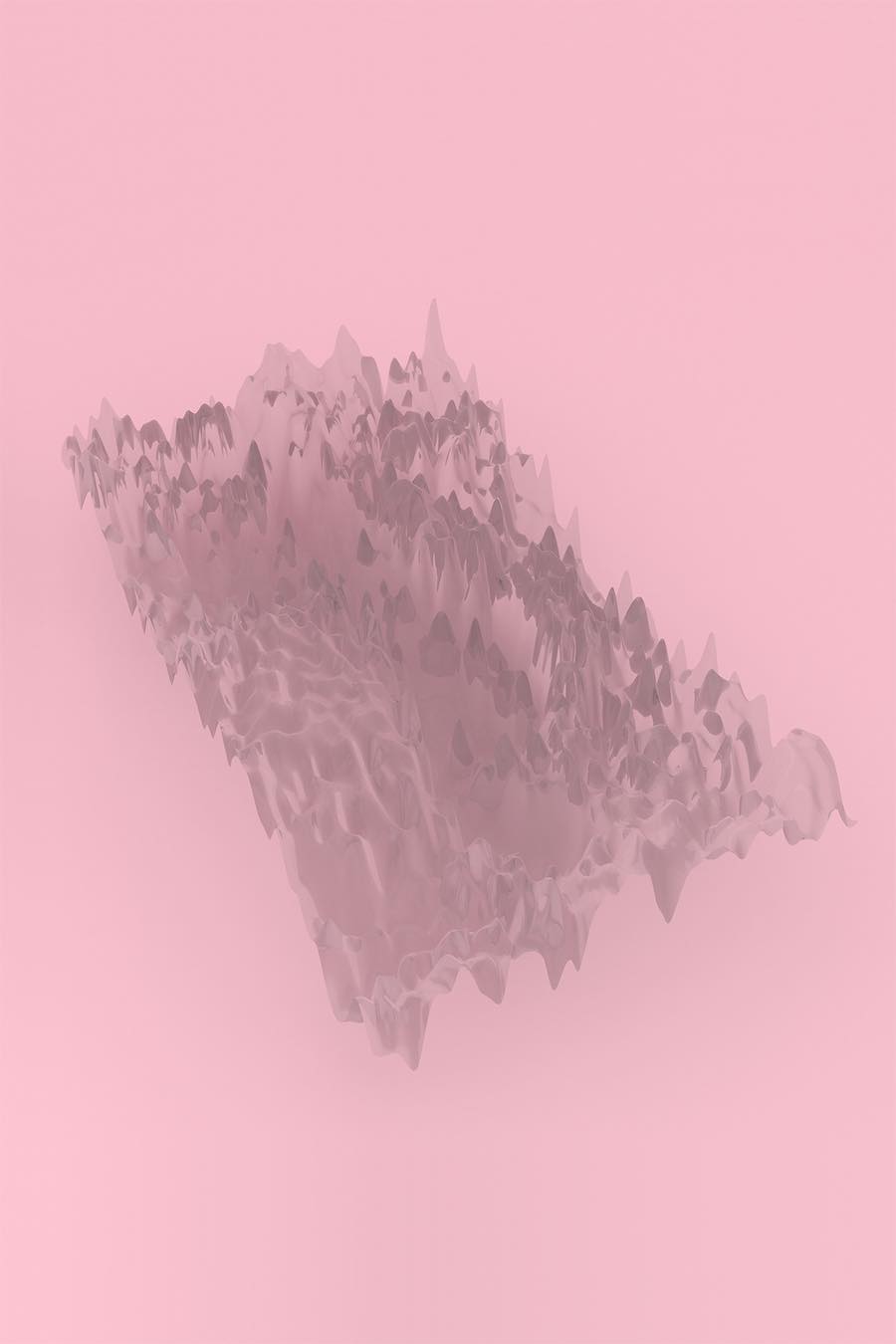

CP: Ne La pregunta de sus ojos la credenza che riguarda la reliquia della Vergine di Guadalupe diventa l’espediente per celebrare la nascita delle immagini come un evento sovrannaturale. Una specie di personale dichiarazione d’amore. Attraverso la stampa 3D piegavo la tecnologia a una idea un po’ assurda, mimando ciò che era stato fatto con il dipinto in questione lungo tutto il XX secolo. Per anni hanno ripetutamente calato il manto dalla sua teca, per scansionarlo, passarlo ai raggi infrarossi, analizzarlo chimicamente. Se ci siamo chiesti per lungo tempo se le immagini siano vive oppure no, qualcuno non ha mai dubitato che questa lo fosse: c’è chi afferma che il telo conservi una temperatura di 36,5 gradi, come quella corporea, o di avere rilevato il battito cardiaco del neonato (sì, la Vergine è incinta!).

Ma una scultura è anche più reale di un’immagine, condivide il nostro spazio-tempo. È un lavoro in cui, a pensarlo dopo tre anni, credo di rilevare questo conflitto tra rappresentazione e realtà, immagine e oggetto. La scelta del tessuto non era solo un riferimento alla tilma acheropita di Guadalupe, ma anche al velo della Veronica e alle altre decine di volti impressi su stoffa che sono venerati come veri ritratti di Cristo, o altri santi e sante. Io penso alle due pupille-paesaggi come a due miracoli imprevisti, come quando in un romanzo o in un film si apre accidentalmente una porta e ci si ritrova in un’altra dimensione.

SB+MZ: Uno scanner abbatte la visione prospettica?

CP: Ho appena iniziato a leggere I canoni dello sguardo (2010) di Hans Belting, perciò la mia riposta è direttamente influenzata da questa nuova suggestione. Istintivamente direi di no, se consideriamo la visione prospettica dal punto di vista di una tecnica culturale, allora lo scanner non abbatte la visione prospettica. Non basta una tecnologia, da sola, a rivoluzionare la base stessa di una cultura visiva, in questo caso quella occidentale. Per Belting la prospettiva porta lo sguardo all’interno dell’immagine e, attraverso il punto di fuga, lo spettatore stesso. Cioè, la vera questione della visione prospettica non è, come per Panofsky, lo spazio, ma lo sguardo. Così pure la visione dello scanner potrebbe rappresentare un cambio del punto di vista, ma non del modo in cui il nostro sguardo è presente all’interno dell’immagine. A cambiare è inoltre la profondità di campo, che è più corta, quasi schiacciata, come nei quadri di Cézanne, ma continua a sopravvivere. Ma vorrei poter rimandare una risposta definitiva.

Per leggere le altre interviste della rubrica NEW PHOTOGRAPHY